許可を取得したい!

取引先から「建設業許可を取ってほしい」といわれた。

だけど時間がないので困っています!

自分で調べて頑張ってみたけれど、準備する書類がたくさんあって

結局分からずにそのままになっています。

公共工事を受注したいと思っています!!

まずなにから始めたらいいでしょうか?

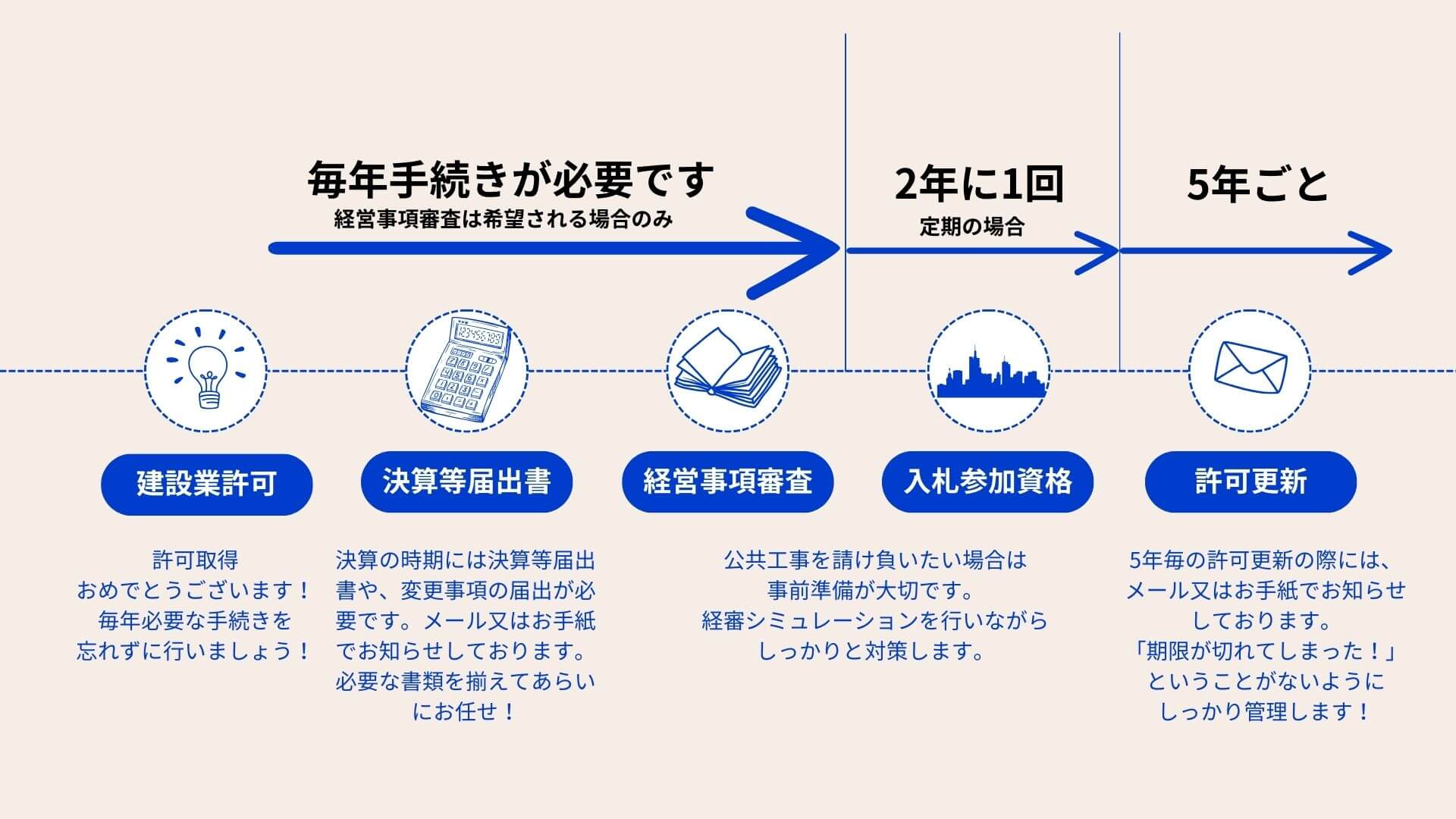

毎年必要な届出や、許可の更新

うっかり忘れてしまったことがあります…

あらい行政書士事務所では、建設業を始める際に必要な許可や、許可取得後に毎年必要な決算等報告書、5年に一度行う許可更新や変更届な許可管理に関連するサービスをご用意しております。公共工事の受注をお考えの場合は、経営事項審査や入札参加資格審査の申請代行など、建設業許可に関するお手伝いしています。

その他にも、許可業種を増やしたい場合や、解体工事業の登録、電気工事業登録等(建設業許可を取得している場合には「みなし」登録です)

産業廃棄物収集運搬等、幅広い許認可に対応しております!

許可を取得したあとも「あれ?」と思ったらあらいにご相談ください。

法人成りや、事業承継に関する手続きもお任せください。

※登記に関することは司法書士の先生をご紹介いたします。

料金は証明する人数や、技術者の人数、実務経験等により変動します。

あらい行政書士事務所では、事前に見積書を提示し、ご納得いただいた上でご依頼頂いております。

お気軽にお問合せください。

ホームページのメールフォーム又はお電話でお問合せください。ご依頼内容にについてお伺いし、面談の日程を決定します。

希望の日時がございましたらご予約の際、遠慮なくご指定ください。可能な限りお応えします。

出張面談いたします。

※営業時間外での面談も可能です。

実際にお会いしてお話することで、浮かび上がる問題点や新しい発見があります。

あらかじめお問合せいただいた内容をもとに資料等を拝見しながら詳しい内容をお伺いします。

面談でお客様のご意向をお伺いしたうえで見積書をご提示します。

ご納得いただけましたらご依頼ください。

※ご依頼内容によっては、事前に調査費用・窓口手数料を事前に頂いております。

業務についての詳細と、

お客様に安心してご依頼いただけるように業務のスケジュールをお伝えします。

お客様にご用意頂く書類などもございますのでご協力お願いいたします。

※ご依頼の内容によっては、数回の打ち合わせが必要になる場合があります。

お渡しできる書類をファイルにまとめ、お渡しします。

請求書をお送りいたします。

今後もお役に立てる情報を発信して参ります。

困ったな・これはどうなってる?の質問もお受けしておりますのでお気軽にお問合せください。

安心してご依頼いただけるようにご相談内容にはわかりやすく丁寧に説明しております。

依頼はしたけどいつまでに営業できるのか、許可が出るのかなど、事業の準備を進めるための日程管理は重要です。

当事務所では可能な限り過去の事例や申請内容を踏まえ、業務完了までの日数を早い段階でお伝えできるように努めております

ネットワークを活かし、事例検討や、改正情報の意見交換を行い、自己研鑽に励んでおります。

行政書士業務だけでは完結できない業務については、他士業との連携を行い、トータルサポートができるように努めております。

平日に時間が取れない方にもご利用いただけるように、土日・祝日にも相談できます。(要予約)

遠方の方にはメール・お電話の他にZOOMでの相談にも対応しております。

メールは24時間受付しております。

相談料は初回のみ1時間無料です。2回目以降は1時間3,000円の相談料を頂いております。

ご質問や、面談のご予約は以下のフォームからお願いいたします。